モーリタニア

文と写真/岡本啓史(国際教育家)

السلام عليكم

西アフリカに位置するモーリタニアの朝のあいさつ「アッサラーム・アレイコム(Assalam Aleikoum)」。多くのイスラム教地域で使われるこのあいさつには、「平和がありますように」という意味があります。朝だけでなく一日じゅう使える心温まる言葉で、モーリタニアでも日々の生活の中でよく耳にします。モーリタニア・イスラム共和国(通称モーリタニア )では、「ハッサーニーヤ・アラビア語(Hassaniya Arabic)」がおもに話されており、これはアラビア語の一方言として国の公用語の1つでもあります。ほかにもプラー語,ソニンケ語,ウォロフ語などの国語、実務言語のフランス語(植民地時代の影響)などがあります。

日本でおなじみのモーリタニア産食品は?

あまり日本人にはなじみのない国で、国名すら聞いたことがない、またはどんな国かわからないという人も結構いるかもしれません。日本からはるか彼方の西アフリカにある国の1つで、国土の約90%以上が砂漠です。

では、モーリタニアの食べ物と聞いてなにを思い浮かべますか? これまた、あまりピンとこないといわれそうですが、じつは多くの日本人の口に入っている食品があります。というのも、日本に輸入されるタコのうち、年によって変動はあるものの、およそ30〜40%がモーリタニア産だからです。

そんなモーリタニアは、サハラ砂漠と大西洋が出合う独特の環境にあり、国民のほとんどがイスラム教徒で、元フランス植民地。アフリカ文化とアラブ文化が混ざり合った独自の文化がはぐくまれ、地理的、宗教的、文化的にユニークな国でもあります。

それでは、この朝ごはんめぐりの記事を通して、モーリタニアについて深掘りしていきましょう。

〈1枚目〉首都ヌアクショットのグランモスク(サウジモスク)。〈2枚目〉首都ヌアクショットの砂の地面には貝殻が埋まっていることもある。

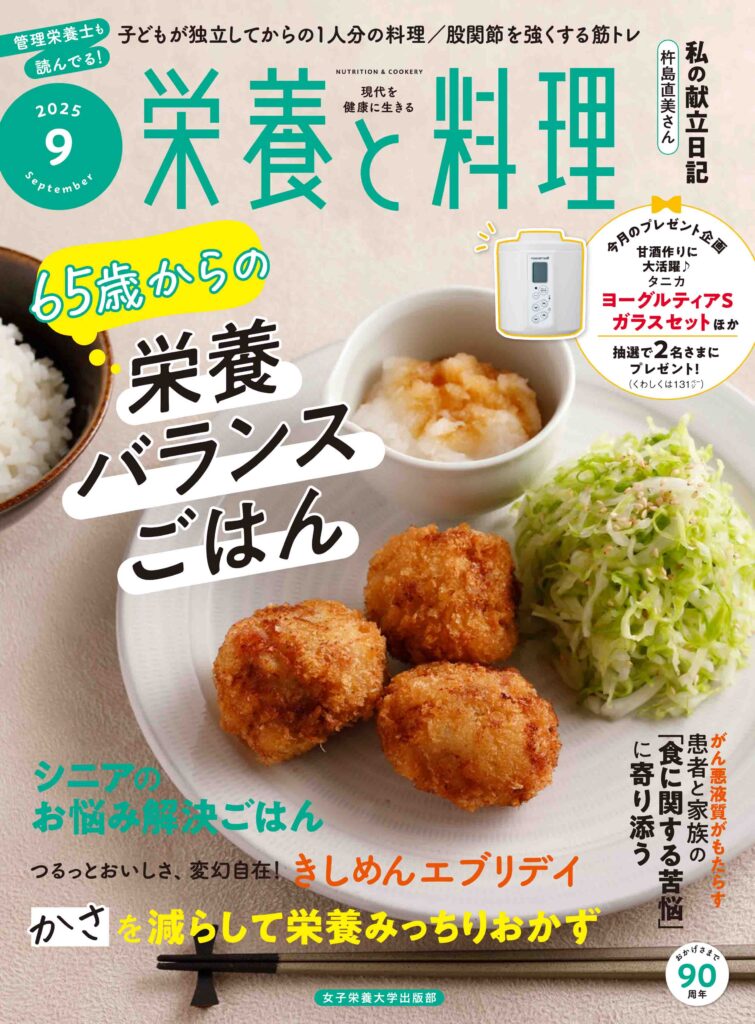

モーリタニアの朝ごはんとは?

今回紹介するのは、モーリタニアに住むファティマさんの朝ごはんです。

モーリタニアのファティマさん。

ファティマさんは、ユニセフ(UNICEF)モーリタニア 事務所で子どもの保護(Child Protection)を担当しています。

長年、子どもと女性に対する深い関心と情熱を持ち続け、気がつけばその強い思いがユニセフの仕事へと導いてくれたといいます。

これまで20年近く、子どもの保護から社会政策・パートナーシップに至るまで幅広い分野で経験を積み、自国におけるジェンダーに基づく暴力(GBV)、弱い立場にある人々の権利の保護、開発のためのコミュニケーションなど、開発分野における多様なプロジェクトに携わってきました。

そんな活力あふれるファティマさん。彼女の原動力となる朝ごはんはどういうものでしょうか。

ファティマさんの朝食:ミントティー「アタイア」とバゲット(フランスパン)。

モーリタニアのミントティー「アタイヤ」

今回のファティマさんの朝食は、モーリタニアでかならずといってもいいほど出てくるミントティー「アタイア」とフランスパン(バゲット)です。モーリタニア の朝食は、いわゆる「ごはん」ではなくアタイアが主役になることが多く、パンがその場にあるときは食べるけど、なければアタイアだけで過ごすこともあります。

まずはお茶を濃く作り、そのあとにミントと砂糖を入れていっしょに煮込みます。だいたい一杯のお茶は、3 回連続で提供されます。最初のお茶(Lewel)はとても濃く苦く、2杯目(Niyel)はやや軽く、3杯目(Talat)は甘く仕上げられるのが一般的です。

このお茶文化は家庭、友人同士でも、そしてゲストを迎える場でも欠かせない伝統となっており、モーリタニア やモロッコなどで、以下のようなことわざにもなっているとのことです。

「一杯目は人生のように苦く、二杯目は愛のように力強く、三杯目は死のように甘い。(Le premier verre est amer comme la vie, le deuxième fort comme l’amour et le troisième doux comme la mort.)」

人生の労苦や試練、人間関係の絆を表わす力強さ、そして最終的に訪れる安らぎや穏やかさをイメージさせる表現です。3杯を通して味わい、時間や人との交流が変化し、段階を追って深まっていく様子を巧みに表現しています。

さらに「よいお茶」をいれるためには、“3つのJ”がたいせつだとされます:

- Jmaa(集まり):仲間といっしょにいること

- Jmarr(炭火):じっくりと火を通すこと

- Jarr(ゆっくり):時間をかけてゆったり味わうこと

45℃以上に気温が上がり、うだるような暑さが特徴のモーリタニアや近隣のアフリカ諸国で、人々がアタイアを飲むことには合理的な理由があるといわれています。ミントには直接体温を下げ、気分を爽快にし、交感神経の興奮をおさえる効果もあるとされ、アタイアで水分とることによって体調を整えることができます(一方で、アタイアに含まれる糖分の摂りすぎも問題視されています)。

そして、他の国ではパンなどがメインでお茶はサブ的な扱いが多い一方、ここではその逆というのも興味深いかもしれません。さらに、フランスの元植民地でもあるため、首都だけでなく農村部でも、安くておいしいフランスパンが手に入るのがモーリタニアです。

モーリタニア のミントティー「アタイア」は高い場所からグラスに注いで気泡を入れるとのこと。写真の服はモーリタニアの伝統衣装「ブーブー」。

モーリタニア と日本の意外なつながり

モーリタニアと日本は地理的には遠く離れていますが、意外な共通点があります。

- タコ: 日本でおなじみの「たこ焼き」や刺身に使われるタコの多くは、じつはモーリタニアからの輸入。市場によっては日本の輸入タコの約3〜4割を占める年もあります。一方で、モーリタニア人はおもに輸出のためにタコをとりますが、ふだんの生活で食べることはあまりないようです。

- お茶文化: どちらの国も、「ゆっくりとお茶を楽しむ」時間をたいせつにしている点が似ています。

- 穏やかな国民性: おもてなしの心、自然との共生をたいせつにする姿勢にも共鳴する部分があります。

〈1枚目〉タコや魚などをとる漁師で賑わう魚市場。〈2枚目〉日本のスーパーで売られているモーリタニア産の真ダコ。

ウェルビーイング活動での出会い

筆者とファティマさんは、モーリタニアでユニセフ(UNICEF)の同僚として出会いました。筆者は教育部門、ファティマさんは子どもの保護部門を担当し、子どもの幸せやウェルビーイングのために活動するという共通の情熱を持っていました。

ユニセフモーリタニア 事務所では、今回ご紹介したようなアタイア(ミントティー)を注ぐ「お茶くみ係」が雇われており、数十部屋もある事務所をその係が一日に3回は訪れて、各部屋でお茶を注いでくれました。

「郷に入っては郷に従え」ということで、筆者も最初の数か月は毎日複数回のアタイアをありがたく飲んでいました。しかし、糖分制限をする必要があったため途中からお断りすることに。しかし、そのお茶くみ係のかたや同僚も、快く受け入れてくれていたのを覚えています。

そんなお茶が身近な職場での業務で、私とファティマさんに共通していたのは、マリ難民支援とモーリタニア の若者支援でした。

モーリタニア では、隣国から逃げてきたマリ難民の受け入れをしており、当時(2018年)で約6万人のマリ難民(内、子どもが半数以上)が難民キャンプで暮らしていました。サヘル地域の中で最も多くマリ難民を受け入れている国の1つとなっていましたが、すでに最貧国であったモーリタニア(ホストコミュニティ)側が、45℃を超える気温で衛生環境も悪く、病院や学校もない。そんな地域に新たに難民を受け入れるということで、子どもの保護や教育でさらなる支援のニーズが高まっていました。そんな背景の中、ファティマさんと筆者は別の分野にいながらも協働する機会がありました。

また、首都のヌアクショットでも、若者のエンパワーメントのための活動(スキルアップ、就職支援、啓発)を協力して行ない、少しでも次世代が自分らしく生きていけるための後押しをしていました。

その後モーリタニアから異動した筆者でしたが、国を離れてもファティマさんと連絡をとり続け、お互いの活動(子どもや大人のウェルビーイングを支える)の進捗を共有し、刺激を与え合っています。

今回の朝ごはん企画でも快く協力してくださったことに、心から感謝しています。

〈1枚目〉首都ヌアクショットで若者活動をする筆者。ファティマさんとも分野は違えど、ときどきいっしょに仕事をすることがあった。〈2枚目〉マリ難民を受け入れるモーリタニアのホストコミュニティでの若者支援活動をする筆者。

異動時の送別会にて。ファティマさんたちからのサプライズプレゼントはモーリタニアの伝統衣装ブーブーでした(筆者ともう一人の職員)。

「砂の流れとともに、焦らず、ゆっくりいこう」

モーリタニアに約2年住んだ筆者がモーリタニアから学んだのは、「焦らず、ゆっくり行こう」ということです。

仕事で締切に追われているのにもかかわらず、マイペースで焦らない姿にときどき戸惑うこともありました。しかし、砂漠と海という自然環境では「焦ってもしょうがない」ということを日々の暮らしの中で体得するのでしょう。現代の忙しさの中で忘れがちな「余白」を取り戻すヒントが、モーリタニアの人々の暮らしの中にあるように感じました。

次回はどの国の朝ごはんが登場するか、どんな繋がりがあるか、どうぞお楽しみに!

| 【筆者プロフィール】岡本啓史(おかもと・ひろし)●国際教育家、生涯学習者、パフォーマー。これまで国連やJICA等で5大陸・45カ国の教育支援を実施。ダンサー、役者、料理人、教師の経歴も持つ。学びに関するブログを5言語で執筆し、ライフスキル教育、講演活動、グローバル学び舎3L-ミエル運営など、日本内外で国際理解・幅広い学びやウェルビーイングの促進に注力中。著書『なりたい自分との出会い方:世界に飛び出したボクが伝えたいこと』(岩波書店)『せかいのあいさつ』全3巻(童心社)監修。サイト/SNS:https://linktr.ee/mdhiro |